環境学習バス視察研修【佐賀県東よか干潟ビジターセンターひがさす見学】~R5.11.30~

11月30日(木)に環境学習事業参加者の皆さんで佐賀県東よか干潟ビジターセンター

ひがさすに行きました。東よかの干潟は国際的に重要な湿地として

2015年にラムサール条約に登録されています。干満差が6メートルあり

日本の干潟の40%が東よかの干潟にあたります。

この場所は繁殖地であるシベリア、アラスカからオーストラリアのちょうど

中間点にあることから、100種類以上の渡り鳥が訪れ、シギ、チドリ類の

渡来数は日本一を誇るそうです。また、干潟にはムツゴロウやワラスボ、シオマネキなど

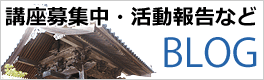

泥干潟特有のユニークな生き物が多く生息しており、ひがさすではそういった

貴重な生き物の展示のほか、干潟の保全や東よか干潟の美しい四季を

映像で見ることもできます。また当日はパノラマ展望台から

渡り鳥や赤く色づいた国内最大の群生地であるシチメンソウを見ることができました。

午後は、多久まで移動し西渓公園の散策と併設している郷土資料館の見学を

行いました。紅葉には一歩遅かったですが、きれいに整備された公園で自然を

感じることができました。また、郷土資料館では江戸前期から昭和前期までの

絵図を展示する『京都絵図』展が開催されており、短い時間でしたが

学芸員さんから説明を受けながら、展示見学を行いました。

今年度はこれが最終講となりました。学習したことを身近な場面から

取り入れていただければ幸いです。

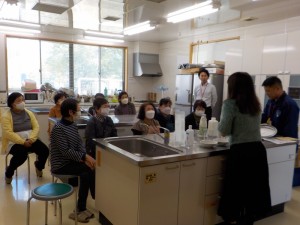

環境学習第3講【グリーンコープ生協おおいたさんの環境に対する取り組みについて】~R5.10.30~

10月30日(月)に環境学習第3講として、グリーンコープ生協おおいたさんを

講師にお招きし、環境に対する取り組みを教えていただきました。

日本は食物の30%を輸入に頼っており、現在は外国の戦争などで物価高や

ガソリン代などの高騰が続いています。輸入に頼っていてはこのような諸外国の状況に

生活を左右される状況が続くので、どうすればよいのかと考えたそうです。

そして30年ほど前に、安心安全に生活するために、また環境に対する取り組みを

楽しみながらやれるように活動を始めたそうです。

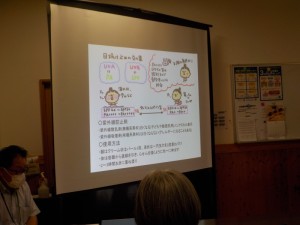

そして、グリーンコープ生協おおいたさんは組合員さんが集まって独自にやっている

専門委員会があり、この日は平和・環境委員会の西田さんが石鹸の取り組みについて

説明してくださいました。

1960年代に洗濯機の普及とともに合成洗剤が増え、泡公害が発生しましたが、その

公害による水や環境への懸念から石鹸運動がはじまったそうです。

グリーンコープでは予防原則に基づき、疑わしいもの、良く分からないもの、

はっきりしないものは使わないとしており、使った後も環境に優しく分解されるものしか

使用しておらず、また現在の匂いによる香害にならないように、自然の香りを使った

石鹸を作っているそうです。

その他にも、楽しく学べるようにメーカーさんに来ていただき、実際に石鹸を作る体験や

夏休みには親子で体験できる別府湾清掃船体験として船に乗船して、海のゴミを取る

作業の見学を行っているそうです。

現在グリーンコープでは、4R

①refuse(断る)

②reduce(減らす)

③reuse(再利用)

④recycle(リサイクル)

の活動に取り組んでいるそうです。

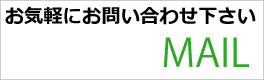

自分だけ良ければ。。。というのではなく、これから先の世代の事を

考えて行動する人が増えていってほしいとおっしゃっていました。

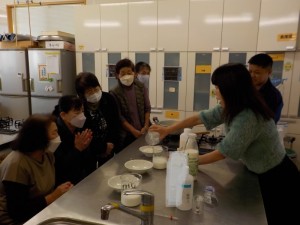

最後に、グリーンコープの牛乳がどれぐらい生乳に近いかの実験を

①朝しぼりたての生乳

③グリーンコープの牛乳

③市販で売っている紙パックの牛乳

を使って行いました。

目で見て結果が全然違ったので、みなさん驚かれていました。

環境というと大きなこと、難しいことのように感じてしまいがちですが、

できる範囲で、楽しみながらやっていけるといいなと感じる講座でした。

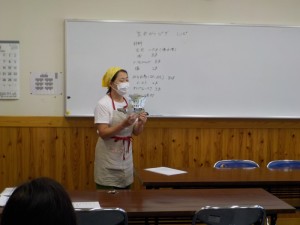

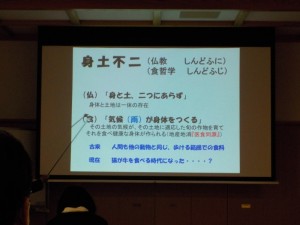

環境学習第2講『循環農法のお米を使った生米ピザ作り』~R5.9.29~

9月29日に環境学習第2講として、梶原農園さんを講師にお招きし、

循環農法のお米を使った生米ピザ作りを行いました。

前日から水につけておいたお米と油、メープルシロップ、ぬるま湯、

イースト、あと、自然食品店などに売っているサイリウム(オオバコの粉末)を

ミキサーにかけます。

びっくりすることに、生米がとろっとろの生地になります!!

サイリウムを入れたことによる変化だと思いますが、とても不思議でした。

その生地を素早く2枚分、ピザの土台に形成します。周りに縁を作るとソースや

具材が流れなくて、きれいに焼きあがります。

できた土台に1枚は梶原農園さんのお手製ピザソースをひき、チーズ・トマト

バジルをのせました。またもう一枚は、メープルシロップとナッツを散らばせ

15分ほどオーブンで焼き上げました。

メープルシロップをのせ焼き上げた方には、バナナとチョコソースをかけ、

2枚のピザが完成しました。

お米で作った生地とは思えないほど、生地が滑らかでしたが、

表面はカリっと、中は歯ごたえのあるもちっとした食感でおなかいっぱいになりました♪

桂林環境学習事業第1講『循環農法について』~R5.8.31~

環境学習事業第1講を講師にのほほん農園の梶原勇輝先生をお招きして

開催しました。

梶原先生は臼杵で循環農法を実践されている赤峰先生のところで

計3年ほど学び、日田に帰ってきてから農薬や化学肥料、除草剤も使わない

農業を実践されています。

農業は土づくりが重要で、草、虫、菌の3つがとても重要だそうです。

農薬などを使う慣行農法を無農薬に変えるときはとても大変で

ある程度の量を収穫できるまでには、4~5年かかったそうです。また

学んできた臼杵と日田では天候なども違うため、同じやり方では

難しく、日田にあったバージョンを考えながら作業されているそうです。

また日田では毎年のように大雨による災害が起こります。今年も大雨により

田んぼや畑に雨が大量に流入しており、対策を考えているそうです。

うまくいかない時期もあり大変ではありますが、やはりできあがった時の

うれしさがあるので、百姓はやめられないとおっしゃっていました。

現在は、天瀬などでもお米作りのお手伝いを行ったり、人を募って

自給自足ができるよう知識を広める活動や情報交換のコミュニティづくり、

また、子ども食堂なども行い日田での仲間づくりなども行っているそうです。

実践するのは大変だと思いますが、体にも環境にも良い循環農法を、

少しでも多くの人に知っていただけたらと思います。

はじめての講演という事でとても緊張されてましたが、良いお話しを

聞くことができました。梶原先生、ありがとうございました。

環境学習バス視察研修~北九州エコタウンセンター~

11月11日(金)に環境学習バス視察研修として北九州エコタウンセンターさんの

案内で家電リサイクル工場と、風力発電の見学に行きました。

はじめに家電リサイクル工場です。家電はまだ人手が必要な解体作業が多く

特にテレビや冷蔵庫などは時間がかかるそうです。また冷蔵庫やエアコンの

ガスなども専用のリサイクル工場に運ぶため、とても丁寧な作業が必要になるそうです。

実際に見学することでリサイクル料金の必要性を感じられました。

またプラスチックも大きさや種類がたくさんあり、機械を使って分別を

行う仕組みなども学ぶことができました。

次に海岸に移動して風力発電の仕組みを教えていただきました。

風力発電の風車は今後海上にも建設予定で、風車1つで1000件分の電気を作る

ことができるそうです。風がない場合は発電できないため、安定供給が難しいのが

今後の課題だそうです。

お昼からは唐戸市場で昼食をとり、赤間神社を散策し、景色のきれいな

壇ノ浦PAに立ち寄り公民館に帰ってきました。

北九州で環境への取り組みを学ぶことができ、物を大事に扱うことの

大切さと、少しでも環境に負担のかからない生活を送ることの大切さを

学ぶことができた良い研修となりました。

環境学習第3講~大分県の生物から環境を考える~

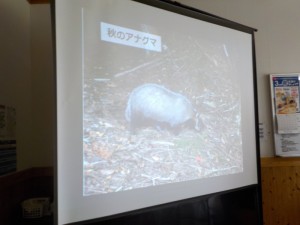

10月12日(水)に森田祐介さんを講師にお招きして環境学習第3講として

大分県の生物から環境を考えると題して講演会を開催しました。

森田先生は環境コンサルタントとして勤務される傍ら、自治体などの委嘱を受けて

希少野生動物の保護を推進し、調査員の一人として県レッドデータブックの

見直しにも携わっています。

まずは世界の気候や大分県の気候などからどんな環境でどんな植物などが

多いのかなど大まかに説明がありました。

その後大分県を細かく地形や環境などで区分けして、それぞれの特徴的な

生物や植物などを教えていただきました。

日田は大分県の中で唯一有明海にそそぐ川があり、アリアケギバチや

アリアケスジシマドジョウなどが生息しているそうです。

また津江山系の1000m~1200mの急峻な山々があり、そこにはクマタカや

ヤマネなど希少な生物が生息しているそうです。

大分県は豊かな山、川、海がありとても自然に恵まれています。また大分県の

中でも自然環境は地域によって特色があることがわかりました。また身近な

場所にも様々な生き物が暮らしていることを学びました。

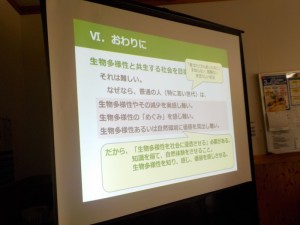

最近生物多様性という言葉を良く聞くようになりましたが、これは40億年続く

生物史の中でいろいろな生物がいることと、いろいろな生物がつながり支えあって

暮らしていることを指しています。そして生態系のサービスの上に私たちの

生活は成り立っています。

今は自然体験をすることが少なく、自然環境に価値を見出し難くなっています。

このままでは生活が成り立たなく時代が来る可能性があるので、生物多様性の

大切さや環境の大事さを一人でも多くの方に学んでほしいとのことでした。

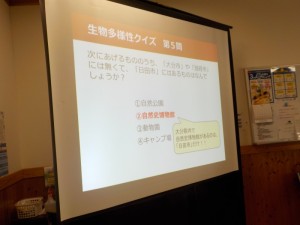

途中で生物多様性クイズなどを挟みながら楽しく環境について学ぶことが

できました。シカやタヌキの頭蓋骨など普段見ることができないものも

持ってきてくださり、大変勉強になりました。

森田先生、ありがとうございました。

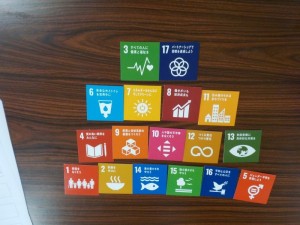

環境学習第2講~SDGsを学ぼう~

10月5日(水)に講師に神田みゆき先生をお招きして、

SDGsを学びました。

はじめに、地球や大分、日田で起きている問題や

日本、大分、日田のいいところをみんなで意見を出しました。

そのうえで、SDGsの17の目標の中でどの項目にあたるのか、

また目標を達成していくには一人一人がどのような行動を

取っていくべきか考えました。また、自分の中でどの目標が

重要だと思うかカードを使って表しました。

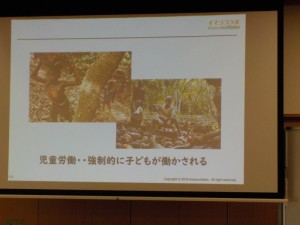

普段私たちが食べているチョコレートも、それを生産するために

学校にいけない子どもたちがいることを考えて欲しいとのことでした。

買い物をする際は、なるべく認証マーク付きの商品を購入し

フェアトレードのものや、環境に負荷をあたえない商品などを

選んでほしいとのことでした。

一人ひとりが取り組まなければ、達成することが難しい目標なので

今日学んだことを一人にでも多くの方に知らせ、また自分でも

行動に移していってほしいと思いました。

神田先生ありがとうございました。

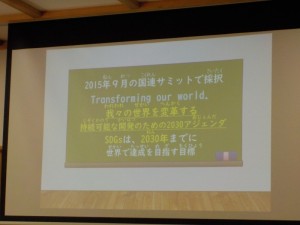

桂林環境学習第1講~SDGsを学ぼう・紫外線チェックビーズ作り~

9月20日(火)に環境学習第1講として、講師に綿末しのぶ先生をお招きして

SDGsを学び、最後に紫外線チェックビーズ作りを行いました。

SDGsは2016年から2030年までの持続可能な開発目標として17の大きな目標と、

169のターゲットが設定されています。

講座では17個の目標を

1,貧困をなくそう

2,飢餓を0に

3,すべての人に健康と福祉を

など一つ一つ詳しく教えていただきました。

そして、今現在どの程度達成できているのかなども

新しい情報を交えていただきながら、教えていただきました。

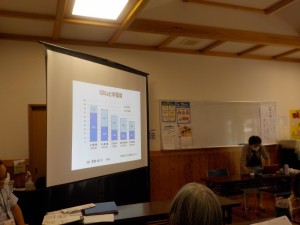

毎年世界の目的達成ランキングが出ており、1位はフィンランドです。

2位にデンマーク、3位がスウェーデンと北欧諸国が上位を占めています。

日本はというと、現在19位とのことでした。また、SDGsと幸福度を

調べたところ、よく取り組んでいる国の方が幸福度が高いという

結果が出ているようです。

日田市においては2018年度のレポートでは、2013年以降二酸化炭素排出量が

着実に減少していました。このまま減少が続くように一人一人が取り組んで

いけるといいなと思います。

SDGsの講話が終わり、最後に紫外線チェックビーズを作りました。

組みひもを使いビーズをきれいに並べていきましたが、慣れるまでが

難しかったです。実際に外で使用するとはじめは全部白色だったビーズが

赤や黄色など鮮やかな色に変化しました。

紫外線はある程度必要ではありますが、浴びすぎると人体に影響が

及びます。長い時間外作業などをするときは日焼け止めを塗ったり

日傘で対策をしましょう。とのことでした。

綿末先生、ありがとうございました。

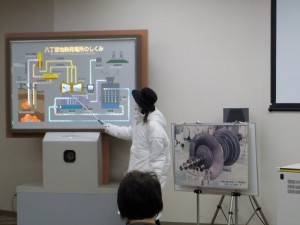

環境学習バス研修~八丁原地熱発電所~

12月8日(水)に環境学習最終講として九重町にある日本最大の地熱発電所、

八丁原地熱発電所に研修に行きました。

はじめに展示館で八丁原地熱発電所の仕組みを大まかに説明いただきました。

蒸気井でマグマで熱くなった地下水をくみ上げ、蒸気と温水を分離させ蒸気で

タービンを回し電気を作っているそうです。また地熱発電は化石燃料を一切使わない

クリーンなエネルギーで環境にとても優しい発電だそうです。

説明を聞いた後は実際の汽水分離機やタービンなどの施設を見学しました。

地熱発電所を見学した後は、講座の第2.3講に来ていただいたTAO塾波多野毅先生が

運営しているリトリートカフェで昼食です。オーガニック食材を中心に大豆ミートで

作った唐揚げやカボチャや玉ねぎなどの野菜のみで作ったコンソメスープ、

赤米、緑米などが入った雑穀米、豆乳で作ったグラタン、

麻の実をあえたきんぴらレンコンなど体に優しい食材で

お腹いっぱいになりました。日本ミツバチ養蜂、玄米ぽんせんなど波多野先生の

講談調のお話しも弾み、学習も兼ねながら楽しい時間を過ごしました。

昼食の後は北里柴三郎記念館に行きました。

北里柴三郎は小国町出身で破傷風や結核、ペストなどの伝染病の研究に

携わり近代医学に大きな足跡をとどめ、公衆衛生、医学教育、

医療行政の発展に大きく貢献されました。また、2024年には

新千円札の肖像にも選ばれています。

生家や文庫、貴賓館などが整備されており、当時使用していた

顕微鏡なども展示されていました。

今年度の環境学習はこれで終了となりますが、来年度も引き続き

環境学習を行っていく予定です。

一人一人の少しの行動が大事なことだと学びました。

学んだ事を普段の生活に取り入れていただきたいと思います。

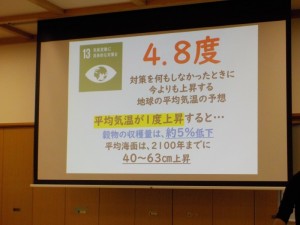

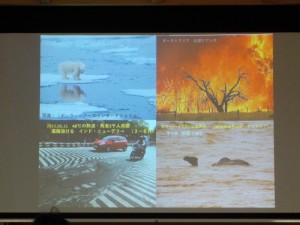

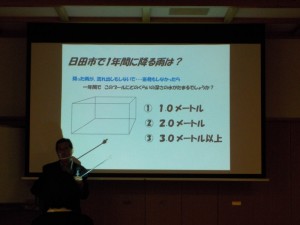

環境学習第4講~地球温暖化と異常気象~

11月24日(水)に環境学習第4講として、講師に気象予報士の花宮廣務先生を

お招きして、地球温暖化と異常気象の講演を開催しました。

先生は大分県地方気象台長を長年務められ、現在は小中学校や公民館、

企業などで環境に関する講演を多く開催されております。

はじめに日田での災害の話しから行っていただきました。

日田市は平成24年の7月豪雨があり、まさかと思っていたのが、

今ではまたかというほど頻繁に豪雨がおこるようになってきました。

なぜ災害が多発するようになったのかは、地球温暖化や都市開発による

森林・田畑の荒廃・喪失や少子高齢化や都市の過密化、中山間地域等の

過疎化自然離れによるライフスタイルの変化などの社会構造・国土構造の

変化などが原因だそうです。

日田も田んぼがなくなり、気温がどんどん上がっていったようで

以前は35℃以上の日は5年に1回程度だったものが、最近は毎年

35℃以上の日が続いています。

地球の平均気温は100年で約0.7℃上昇していますが、日田の平均気温は

この50年で1.34℃も上昇しているそうです。

また、近年は穀物や果物、魚なども温暖化の影響を受け始めており、

お米や果物に高温障害がおこったり、魚の養殖も海水温の上昇で危機的状況に

なっているそうです。

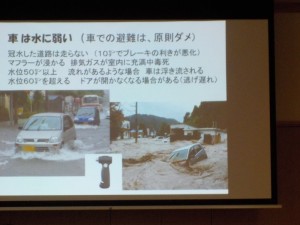

地球温暖化についてのお話しの後は、災害や防災についての

お話しです。

短時間豪雨の際の注意や災害発生の目安、出水時の避難心得や台風が

来た時の心得など、分かりやすく説明していただきました。また

災害に備えて普段から自分たちができることや、備蓄について、

避難の際に忘れがちな物やあると便利なものなどたくさん紹介していただきました。

そして災害時に救助活動してくれたのは、近所の人が54%だったそうです。

普段からご近所づきあいを大切に自助・共助ができるような関係を

築き上げておくことが大事です。とおっしゃっていました。

今年度新規事業の環境学習事業でしたが、たくさんの方に参加いただきました。

最後に日本最大の地熱発電所である八丁原発電所見学などのバス研修があります。

その報告はまた後日行いたいと思います。環境学習事業を通じて

参加者の皆さんも、無理をせずさるるしこでいいので、自分たちでできる

対策を行っていきたいですとおっしゃっていました。

講義いただいた先生方、参加者のみなさん、ありがとうございました。